領域介紹:

長期以來,能源一直是中國經濟發展中的熱點和難點問題。能源問題解決得好不好,直接影響到國民經濟能否實現可持續發展。隨著國際能源格局的風云變幻,中國正面臨著世界各國能源戰略部署所帶來的挑戰,這是中國國民經濟發展的一個瓶頸問題,也是對中國和平崛起的嚴峻考驗。所以,從戰略高度全面分析能源形勢,深入研究能源發展問題,對我國國民經濟和社會發展的持續健康成長有著極其重要的意義。

人物介紹:

王安建:教授,現任中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心主任,世界P據中心(WDC)中國國家協調委員會和科技委員會委員,世界數據中心中國地質學科中心主任,中國環境科學學會常務理事,博士研究生導師。

核心提示:

作為工業文明的后進者,中國的崛起面對的是新老對手的激烈競爭。未來全球經濟走勢如何,世界能源供需格局如何,人口眾多、處于工業化高峰期、經濟高速發展的中國究竟需要多少能源?如何走出一條能源低耗、環境友好、經濟快速發展的新型工業化道路?怎樣才能在未來世界能源供需結構和格局將發生重大變革的情況下確保能源安全?在紛繁的頭緒中,王安建等學者上下求索,從人類工業化歷程中探知和揭示了經濟發展與能源消費的六大基本規律,在科學預測未來中國及世界能源需求芄┯η魘啤⒖凸燮攔廊球能源格局發展形勢的基礎上提出,通過積極節能降耗,中國將可能用發達國家一半的人均能源消費量完成工業化過程,中國新型工業化的能源消費之路有望對人類文明作出新的貢獻。

正處于工業化中期的中國,經濟發展進入高速增長期,2020年基本實現工業化和全面建設小康社會的目標近在眼前,但能源的束縛日益凸顯。在關乎發展命脈的能源問題上,當前的中國比歷史上任何時候都迫切需要一個清晰、有力的能源戰略規劃。

一個最基本的命題擺在了國人面前,實現工業化,中國對能源需求的底線是多少?如何在當前新一輪低碳經濟角逐中占據主動?回答這些問題,人類工業化以來的能源消費規律、國內外能源供需結構和格局的發展趨=不可不察。

從求解經濟社會發展中資源瓶頸的基本問題出發,中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心王安建等學者潛心研究,繼2002年出版頗具影響力的《礦產資源與國家經濟發展》之=,最近又形成了《能源與國家經濟發展》的研究報告,并及時出版發行。

這項全球能源戰略研究的最新成果扎實、厚重。報告從能源、人口、經濟、社會和環境多要素、綜合分析入手,通過=英、法、美、日以及中國等8個典型國家100多年來經濟社會發展與能源消費相關關系的研究,揭示了其中的若干重要規律,分析了人類社會工業化進程中能源供需的歷史,預測2030年全球及典型國家能源需求的趨勢,系統解讀了全球能源效率、市場格局演化及碳排放趨勢等若干能源經濟問=,展望了2030年全球能源供需的格局。

日前,記者采訪了中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心主任王安建教授,他為本報讀者詳盡解讀了這項戰略研究的思路與重要結論。

解讀歷史:能源消費演繹“進化論”

站在今天回望為西方國家奠定物質輝煌基礎的工業化歷程,能源的巨量、快速消耗令人咋舌。

有關數據顯示,在過去的100年間,以不足世界人口15%的發達國家工業化為主導,全球GDP增長了18倍,與此同時,能源消費增長了14倍,人類所創造的財富和所消費的能源遠遠超過了以往歷史時期的總和,而且其中80%是在近50年內發生的。

站在歷史的高度,王安建這樣概括:工業化的本質是人類將自然資源轉化成社會財富,大量耗費自然資源,快速發展經濟,大幅度提高人民生活水平的過程。

工業化的接力棒正從少數先期工業化國家開始傳到包括中國在內的發展中國家的手中。在構想未來的世界圖景中,全球人口的持續膨脹和發展中偌頁過50億人口前赴后繼進入工業化過程已經是不容回避的重要因素。

先期工業化國家、新興工業化國家能源需求依然旺盛,以中國、印度為代表的新型工業化國家能源消費持續增長,這種俅蔚萁式的增長,導致全球能源供應緊張的矛盾從未像今天這樣尖銳。

為了更系統、科學地解讀能源與資源的瓶頸,王安建團隊將研究的時間尺度上溯至1850年,同時把全球200多個國家的資料和數據納入視野,通過系統分析發達國家所經歷的工業化進程,以盡可能地正確找到中國能源應該走的道路和可能遇到的問題。

“我們的思路是這樣的,把能源、人口、經濟、社會、環境駛地融合在一起,在更寬廣的視野里研究能源問題,同時融合自然科學和社會科學的研究思維和方法,把定性和定量有機地相結合,進而發現了人類工業文明進程中的若干重要能源消費規律。”王安建說。

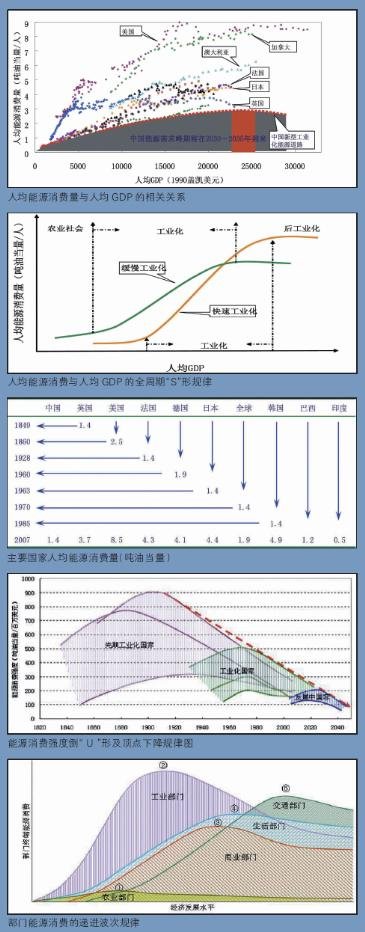

用一條完美的“S”形曲線就能刻畫出工業化歷程與其賴以實現的能源消費之間的關系。在大樣本數據基礎上提煉出的人均能源消費與人均GDP之間的“S”形規律,簡潔而有力。

王安建解讀說,不論各國國情如何,在人均能源消費與人均GDP的關系上表現基本一致,在農業社會,人均能源消費處于較低水平,進入工業化階段,快速增長并達到高峰值,步入后工業化階段,則趨于不再增長或緩慢下降趨勢。這個全周期的增長模式構成了一個“S”形的曲線。

對于那些率先實現工業化的發達國家來說,它們已經處于“S”形上部的平緩階段,人均能源消費“零增長”時代已經到來。目前中國正處于“S”形曲線的中段部分,隨著人均GDP的增長,人均能源消費呈現線性持續上升。

“需要強調的是,這種線性增長關系表明,在部門能源消費和經濟增長方式沒有發生重大變革之前,任何國家的工業化過程,能源消費都很難超越這一規則。”王安建示。

人均能源消費還呈現出遞進波次性規律。據統計,2007年世界人均能源消費1.88噸油當量,發達國家人均5.6噸油當量,發展中國家人均僅為1.2噸油當量。其中美國人均能源消費則高達8.4噸油當量,而中國、巴西、印度人均能源消費則分別為1.4噸、1.2噸和522千克油當量,各國人均能源消費極不平衡。

而這種不平衡性,與不同國家或集團的經濟發展水平、所處發展階段和能源消費理念的不同密切相關。

報告的統計數據顯示,隨著經濟的發展,人均能源消費量呈遞進式上升,由于不同國家和地區經濟發展水平和所處經濟發展階段不同,其能源消費增長的起點馱齔に俾屎頭逯檔嚼吹氖奔涓饕歟從而構成能源消費增長的波次性特征。

英、美等先期工業化國家處于能源增長第一波次,日本等新興快速工業化國家和地區處于第二波次,中國等新型工業凸家將形成第三波次。

“對這種波次性規律的探討表明,中國在經濟發展過程中能源需求快速增長是非常正常的現象,因為隨著經濟的發展,不同國家能源消費的增長或下降有其必然性。”桶步ㄖ賦觥

能源消費強度呈倒“U”形規律是王安建團隊收獲的另一個發現。在工業化初期,能源消費強度呈緩慢上升趨勢,進入工業化中期,隨著產業結構的不斷優化升級,生產效率的不斷提高,能源消費強度越過頂點后呈下降趨勢,形成倒“U”形軌跡。

“倒‘U’形規律,說明能源消耗強度在一定階段會出現拐點,這種先升后降的變化趨勢反映了產業結構升級和科技進步的洗蠖力。”王安建說。

能源彈性系數(能源消費增速與GDP增速之比)演變規律:工業化過程能源消費增速高于GDP增速。在不同發展階段,能源彈性系數呈階段性變化:前工業化過程,能源閑韻凳一般小與0.5;工業化過程,分為緩慢工業化和快速工業化過程兩種情況:前者的能源彈性系數介于0.8~1.0之間,后者的能源彈性系數介于1~1.2之間;在后工業化階段,能源彈性系數一般不超過0.6。

研究者進而從國民經濟的內部觀察得出,部門終端能源消費呈現出“S”形和倒“U”形規律,這揭示了經濟發展全過程中不同產業的發展序次以及能源消費序列的演變。同時發現隨著經濟不斷發展,能源消費與城市化率、基礎設施完備程度以及社會財富積累水平具有密切關系。

通過揭示工業化的歷史進程中其他國家的能源消費規律,王安建團隊力圖回答中國未來能源重點消費領域的變化和轉移,以及經濟結構和產業結構調整的趨勢。

研判大勢:中國能源消費面臨需求增長和結構調整雙重壓力

中國已經成為世界第二大石油消費國,其中50%以上的石"必須依賴進口。在決定經濟命脈的戰略性資源嚴重依賴他人,而且節能、減排呼聲越來越高的國際環境下,中國的工業化道路到底要怎么走?

先期工業化國家走過的道路顯然不可重復。西方"家在提早進入工業化時擁有各種先發優勢,一方面包括中國在內的世界大多數國家當時仍然處于自然經濟階段,對能源的需求極低,另一方面這些國家通過戰爭、掠奪、擴張獲取了發展所必需的大量外部資源。這樣的發展路徑已經不再適用于當前中國發展的客觀條件,和平崛起已經成為中"經濟發展的主旋律。

中國改革開放以來經濟快速增長,能源需求十分旺盛。《能源與國家經濟發展》報告顯示,改革開放30年來,中國人均住房面積從6平方米增長至28.5平方米,鋼的年產量從500萬噸增長至5億噸,水泥產量從600萬噸增長至13億噸,乙烯等化工產品從無到有,增速迅猛,機動車1957年只有40萬輛,現在已增長至5600萬輛,這一切帶動了中國能源消費的高速增長,統計顯示,1957年能源消費只有0.68億噸油當量,2007年這個數字是18.6億噸。

“這50年里,中國GDP增長22倍,一次能源增長26倍,人均GDP增長10倍,人均能耗增長11倍,這是一個總結論。”王安建告訴記者。

這些能源是怎么被消費的?一組中美兩國2006年部門能源消費構成的對比表明,美國的產業能耗占32%,交通占28%,民用占21%,商用占18%,而中國75.8%的能源被消費在產業上,交通只占7.5%,民用占10.8%,商用占6%。這清楚地說明了能源消費的遞進波次性規律,只是中美兩國所處的經濟發展階段不同而已,同時也表明中國尚未擺脫傳統工業化能源消費的軌跡。

在部門能源消費的“S”形曲線上,產業能耗接近于峰值期,隨著經濟發展和產業結構調整,國家能源消費增長的重心必然會向民用、商業、交通轉移。這種趨勢意味著國家的能源需求管理政策應提前制定好相應的應對預案措施,在結構調整上未雨綢繆。

“在2012~2015年里,中國鋼鐵需求有可能迎來5.2億~5.4億噸的峰值,之后平緩下降,龐大的鋼鐵、水泥、建材產能過剩,2015年前后中國重化工將明顯發生轉移,向結構調整優化的方向發展,然而過剩的產能和龐大的就業人口將帶來空前的壓力。”王安建表示。

顯然,未來20年中國的發展既需要滿足能源消費總量快速增長,同時還要去調整優化結構,而先天資源不足的國情也決定了能源對外依存度將持續增長。

外部環境同樣不容樂觀。從能源的角度觀察,這是一個嚴重失衡的世界。國家間和人均能源消費存在著極度的不均衡性,能源消費的結構存在著巨大差異性,能源資源分布非常不均勻,能源供需不平衡,能源價格不穩定,價格機制不斷地發生變化,這就是中國發展所面臨的全球能源格局。

人口眾多、經濟總量龐大的中國如果按照以往的增長方式謀求GDP總量再翻番,資源與生態環境都將面臨難以承受之重。因而,中國的和平崛起意味著一項人類前所未有的事業,充滿風險和挑戰。

探求趨勢:全球能源格局大變革時代來臨

基于上述能源消費規律及對未來全經濟社會發展的預期,王安建團隊對未來20年的全球能源需求進行了科學預測。結果顯示:到2030年全球一次能源需求量將達到185億噸油當量,GDP總量將達到113萬億美元,年增長率分別為1.9%和3.6%,人均能源消費達到2.4噸油當量,人均GDP達到13800美元。能源消費增長的主要拉動者來自發展中國家。全球石油、天然氣和煤炭需求量將分別達到54.18億噸、4.88萬億立方米和108億噸原煤。2009~2030年22年將累計需求石油1057億噸、天然氣82.1萬億立方米、原煤1780億噸。

“我們的這個預測結果,與IEA(國際能源署)最新公布的2030年全球能源需求預測結果明顯不同。”王安建說。

在接受采訪時,王安建指出,IEA的最大問題在于,它是按地區而不是按國x類別作為預測單元,將不同發展水平的國家混合在一起進行能源預測,這么做明顯缺乏科學性;二是使用終端能源消費預測法作為基本預測方法,其能源轉換效率和統計數據的可靠性存在問題,同時缺乏對能源消費基本規律的認識,對處于經濟騰飛或轉折期國家的能源預測缺乏總體把握。x此,其對中國和印度等發展中國家一次能源需求量的預測明顯偏低,而對美國等發達國家能源需求預測過高,與多數發達國家人均能源消費已呈“零增長”的基本事實不符。

從供給的角度看x目前全球剩余探明可采化石能源儲量約7528億噸油當量,其中石油1686億噸、天然氣177萬億立方米、原煤8574億噸。目前化石能源的靜態保障年限分別為石油40年、天然氣60年、煤炭130年。

根據美國和英國石油生產與探明資源儲量之間變化關系的歷史研究,結合國際上相關經驗,王安建等預測,2030年左右世界石油生產可能到達峰值點,屆時全球石油產量將難以持續增長,“因此,我們也提出,一些矛盾將長期存在。”王安建說。首先,化石能源的國家分布和人均擁有量極"均一,因此能源供應的地區性短缺將長期存在。以2007年為例,除俄羅斯以外的歐洲地區,化石能源產量僅為7.5億噸油當量,消費量卻達到了16.7億噸油當量,進口量約9億噸油當量。除中東以外的亞洲地區,化石能源產量為26.4億噸油當量,消費量則接近36億噸油當量,進口近10億噸油"量。

在這種地區性短缺的矛盾面前,王安建說,必須認識到歐洲石油能源的供需關系具有脆弱的一面,同時,亞洲石油進口仍存在較大風險。

因此,擴大天然氣消費量和進口量將是亞洲國家的明智選擇,王安建建議,中國應該從長遠發展的戰略高度上規劃并設計自己的天然氣來源及運輸途徑。

報告指出,到2020年,亞太地區一次能源消費量將大幅增長,由2006年的43.5億噸油當量增加到68.4億噸油當量,占世界能源增加量的64%,占世界能源消費總量的44%。2030年上述各項比例將進一步提高,從而完全改變全球能源消費格局,并對全球能源供應體系產生深刻的影-。

在這種局面下,全球能源市場體系及能源價格將有怎樣的走勢,中國應該如何應對呢?報告回答了這個問題。

報告指出,長期看來,石油上游成本的上升對其價格具有根本推動作用,但短期內不會對油價造成較大影響。而游資炒作是推動本輪國際油價迅猛上漲的重要因素,尤其是2007年至2008年7月中旬,進入國際原油期貨交易市場的投機資金達到約2600億美元,是2003年的20倍,投機拉動石油價格上漲近40%。

研究報告在分析了石油、天然氣和煤炭價格臺階狀上升規律后,認為未來一段時間,大約可以延續到2020年,合理的原油價格為50~60美元/桶;天然氣理2回歸的平均價格應處于160~170美元/千立方米之間。亞洲原煤理性回歸的平均價格應該在70美元/噸左右。2020年之后,石油的稀缺性將明顯顯現,價格可能會大幅度增長。

然而國際能源市場仍存在諸多不確定因素,世界石油市場體系和定價機制不僅對其他能源品種的市場和定價產生重大影響,同時也會影響全球經濟的健康發展。

在未來一段時間,OPEC的壟斷將加劇,導致能源∮Φ牟晃榷ㄐ勻越長期存在。同時,據俄羅斯2030年能源戰略研究結果,隨著其國內能源需求增長的恢復,其能源供應的潛力也不容樂觀。

報告認為,國際能源市場體系存在著制度缺陷,缺∮行Ъ喙埽使得石油這種與地緣政治、國家經濟、軍事、外交和民生息息相關的重要戰略物資,在國際能源市場上像股市里的股票一樣任人炒作,結果是價格的飆升或暴跌均由炒作方操控,供應方束手無策,需求方無可奈何,既損害了需求方利益也危害了世界經濟。

在這種能源格局面前,新能源無疑是眾望所歸的一條解決途徑,報告對新能源和能源節約前景作出了評估,并指出,新能源與可再生能源的發展將遠遠超出人們的預期。

同時,報告論證了中國新能源的優先發展序列,指出2030年以前新能源優先發展序列是:風能、核能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能;2030~2050年的優先發展序列是:太陽能、風能、核能、生物質能、地熱能、海洋能。

王安建指出,新能源在未來全球能源消費結構中還有兩個重大變數:一是天然氣水合物,資源量約20萬億噸油當量,是全球已知煤、石油和天然氣資源總量的2倍;二是核聚變能,核聚變商業化發電將在幾十年內成為現實,屆時資源近乎無限的核聚變能將成為人類能源的終極解決方案。

遠景中國:能源戰略不走尋常路

進入21世紀以來,中國是能源消費增長最快的國家之一。根據綜合預測,到2012年中國一次能源消費將超過美國,成為世界第一能源消費大國。

按照2020年經濟總量比2000年翻兩番,2030年保持適度增長,以及2030年人口達到14.7億,綜合考慮人均GDP、基礎設施完備程度、社會財富積累水平等社會發展情景,強化能源節約與技術進步等條件,研究者預測認為,2020年和2030年,一次能源需求將分別達到34億噸和41億噸油當量。

雖然總量在不斷增加,但能源平均消費增速卻在不斷下降。根據預測,隨著重化工的轉型,2015~2020年,能源平均增速將由2010年7%的峰值逐步降至3.3%。2020年,工業化基本實現,能源年均增速進一步降低到2%。到2030~2035年間,中國能源消費有望實現零增長。

王安建表示,人們應該對這種需求趨勢有充分的準備,同時,也應科學認識。

細究之下不難發現,這個“能源消費總量第一”背后的含義深刻。一項針對中美兩國能源消費比較研究的結果表明:美國過去150年消費了1360億噸油當量,中國消費了290億噸油當量,在未來的20年里,已經步入后工業化時代的美國,能源消費總T增長不大,而中國仍然處在一個快速的高增長階段,大約需要700億噸油當量的能源才能支撐經濟社會發展指標的實現。即便如此,屆時中國累計能源消費總量為990億噸,而美國則接近2000億噸。

“美國能源消費的模式正是中國走新型工業化發展道路所要竭力避免的。”王安建表示,“其實最終決定一個社會的能源消費水平的是人們的生活方式和消費理念。對人口眾多的中國而言,建立節約型能源消費理念和發展模式是可持續發展的必然選擇。”

王安建同時指出,即使2030年中國消費上述巨大的能源數量,但屆時中國的人均能耗也不及目前美國人均的1/3,僅為目前發達國家平均水平的一半左右。

“也就是說,通過節能降耗,積極發展新能源,通過共贏的手段實現全球能源配置,中國有可能用發達國家一半的人均能耗實現工業化。”王安建表示,這條走新型工業化的能源消費之路有望對人類文明作出新的貢獻。

顯然,如果沒有超常規的能源消費理念和創新的消費模式,這樣的能源水平根本不可能實現上述宏偉目標。值得憂慮的是,這些年中國正沿著先期工業化國家的經濟發展和能源消費軌跡前進,而這樣的發展模式將難以持續!

“超常規的能源消費模式要從產業全球配置、創新消費理念、全面發展節能技術、變革生活方式和超常規的能源管理的全面高度來實現。僅僅模仿發達國家主要以市場力量來推動能源節約的模式O本跳不出能源危機的陷阱。”王安建認為,如若中國的居民住宅普遍使用保溫建筑并普及太陽能利用,發展公共交通而不是數以億計的家庭汽車等等,那么,中國將以自己的現代化為人類能源消費作出巨大貢獻。

同時,中國目前以煤為主的能源結構顯然不可持續。綜合考慮資源保障、能源效率、環境承載和經濟效益,研究者勾畫的能源結構調整方向為:2020年煤炭占54.3%、石油占17.8%、天然氣占9.2%、核能占8.6%和可再生能源占10%;2030年煤炭占47.8%、石油占15.9%、天e氣占9.2%、核能占12%和可再生能源占15.1%。

應進一步大力發展核能,爭取到2020年以后,核電占一次能源供應的比重達到10%以上,這樣才能從根本上解決煤炭需求的巨大壓力,有效改善能源結構。

中國近年來發展可再生能源、大膽嘗試能源多元供給的努力舉世矚目,在論證可再生能源的未來時,報告指出,應爭取2020年使可再生能源占一次能源的比例達到10%(包括水電),并在之后不斷增長。可再生能源的重點為太陽能、水力、風能和生物質能的利用。

報告還提出,全球配置和多元能源是中國能源供應的必由之路。中國應用更開放的眼光,用促進全球和諧發的觀念,積極主動地融入世界能源市場,推動世界能源市場體系變革,把全球能源配置和國內能源發展同等重視起來。

在全球變化的背景下,面對國際上“節能、減排”呼聲日益高漲的環境報告提出,中國面對“低碳經濟”,應采取積極響應、低調謹慎應對的策略。

報告指出,中國正處于依賴能源消費增長推動經濟增長的工業化高峰期,但人均碳排放僅有1.16噸,是美國和發國家人均排放水平的22%和34%,因此在碳排放問題上要繼續堅持“共同而有區別的責任”。從中國目前經濟發展所處階段、經濟結構調整的客觀能力、產業的競爭力、技術進步的潛力、能源結構調整的趨勢等方面,深入論證中國的最低能源需求和結構優化能力,從保障能源安全供應和經濟持續發展的現實和長遠角度,統籌應對“低碳經濟”。