為落實單位GDP能耗在未來5年內降低20%的目標,我國開始了大規模的節能運動。本文認為我國的節能工作可能在幾個方面存在誤區,比如對能源的特殊性缺乏了解,節能政策的制定與實施缺少針對性,過分偏重產業部門而忽視其他非產業能源消費部門,過分強調產業結構的調整,而忽視整體結構,特別是消費結構的調整等。我國的節能工作需要明確理論基礎,在市場化、工業化、城市化和國際化的大背景下,開展有效的工作。因s能源消耗既是一個物理現象又是一個經濟活動,本文首先從物理學和經濟學兩方面對節能的理論基礎作了探討。從物理學的角度,本文通過對"信息不遵守熱力學定律"這一被物理學界稱為"麥克斯韋妖"的現象的分析,為節能工作提出了用"無限的信息替代有限的能源資源,盡量降低熵增率"s物理學理論依據。文章繼而通過單元生產過程的"能源-信息-材料"三要素模型,單位GDP能耗變化分解方法等,從經濟學的角度闡述了以信息代替能源,經濟增長應從能源資源密集型的舊模式向信息知識密集型的新模式轉變的原理,為我國 "以信息化帶動工業化,走新型工業化道路",通s單位GDP能耗的"隧道戰略"趕上發達國家的戰略設想提供了理論基礎。最后,基于理論上的探討和對中國節能實踐的觀察,本文為我國的節能工作提出了8個方面的建議。

隨著資源能源緊缺壓力加大,對經濟社會發展的瓶頸制約日益突出,節能對于我國的能源安全、環境保護和經濟社會的可持續發展都具有非常深遠的意義,中國的節能問題成為從事中國能源研究專家學者們所必須關心的問題和責無旁貸的歷史使命。

國家的"十一五"規劃綱要將單位GDP能耗在未來5年內降低20%作為約束性目標,分解到各地區、各行業的經濟活動中,作為綜合評價和績效考核的指標。全國性的大規模節能工作已經開始。我認為,在中國這么大的國家里開展這么大規模的節能工作需要明確理論基礎,幫助我國在目前所面臨的市場化、工業化、城市化、國際化的大背景下,更加有效地開展節能工作來實現"十一五"規劃的目標以及更長期的建設節約型社會的目標。本文愿在節能的理論基礎上面作點拋磚引玉的探討。

能源的消耗是一個經濟社會活動,更是一個物理現象,要遵守熱力學定律。它是一個同時受經濟學和物理學約束的人類活動。節能工作首先要明白什么是能源,充分了解能源的特殊性,把握物理學對任一能源消耗活動所允許的節能范圍,還要了解經濟學中影響能耗的各種因素。

一、搞清能源概念

做好節能工作首先要明白什么是能源。這并不是所有人甚至是從事能源工作的人都能正確理解的。1973年第一次能源危機發生時,法國能源部長在電視上高調闡述法國如何應對能源危機,但是當記者問他什么是能源時,這位部長竟然不知道怎么回答,只好狼狽地顧左右而言他。我們經常聽到這樣的說法:"能源是人類社會生存和發展的重要物質基礎","能源是經濟的血液","能源是戰略資源","能源是中國崛起的動力",等等。這些強調能源重要性的提法并不能替代能源本身的定義。只有弄清楚了什么是能源,能源是如何消費的,影響能源消費的因素是什么,才能有效地做好節能工作。

首先,能源是一個物理學的概念,而能源消耗也是一種物理學現象。要明確區分和理解三個相關的概念:能,能量,能源。在英語詞匯里,T三者為同一單詞--Energy, 但實際上它們有不同的含義。物理學中的"能"指的是物體做功的能力,它包括動能、勢能、熱能、電能、核能、電磁波能、輻射能和化學能。其中,動能和勢能屬于機械能,是人類最早認識的能的形式,光能則屬于輻射能;能量則是對上述各種能的計量,通常用T(1卡等于給一克水加熱1℃所需要的能量)和焦耳(4.18焦耳等于1卡)來衡量;而對能源的解釋目前大約有20多種不同的定義。世界能源大會(WEC)認為,"能源是使系統能夠產生對外部活動的能力",這一定義中的能源實際上指的是能,因為英文中能和能源用的是同一個詞。《大英百科全書》的解釋是:"能源是一個包括所有燃料、流水、陽光和風的術語,人類用適當的轉換手段便可讓它為自己提供所需的能量",這一定義也并不非常準確。我國的《能源百科全書》說:"能源是可以直接或經轉換提供人類所需的光、熱、動力等任一形式能量的載能體資源。" 這與《科學技術百科全書》的定義比較接近:"能源是可從其獲得熱、光和動力之類能量的資源"。我認為這兩種定義比較準確。簡單地說能源是一種呈多種形式的,且可以相互轉換的能量的源泉,是自然界中能為人類提供某種形式能量的物質資源。

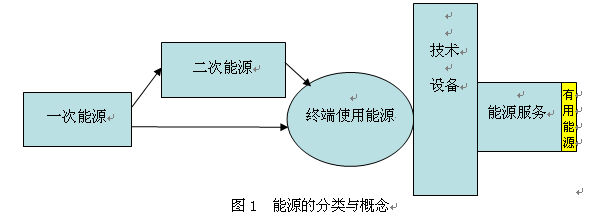

實踐中人們從不同角度對能源進行了分類,如圖1所示。其中一個非常重要的概念是能源服務,即我們消耗能源的目的是為了取得一種服務,如3一個物體進行加熱或制冷,把它從一個地方移到另一個地方,對它進行切割加工,將一個房間照亮,等等。這些能源服務都需要通過技術設備對終端使用能源的轉換來得到。

現代社會的能源服務主要被劃分為三大類,包括將一件物品或一個人從A處移到B處的移動力、用于加熱和制冷的熱力和用于啟動電子和電器設備的電力。每一類能源服務都有自己的特性:

(1)移動力主要是交通運輸,它的特點是在戶外的運動中消耗能源,如公路、鐵路、水路、空中 線。燃料與技術的選擇是相輔相成的,目前基本上以石油產品和相關技術為主。交通運輸中能耗的高低主要取決于交通設備的技術,如汽車在制造完成之后再節能要比汽車設計制造過程中引入節能措施困難得多。交通基礎設施的好壞,如路況,對能耗也起很大的作用。

(2)與移動力相反,熱力大多都是在靜止的系統中消費,如爐灶、鍋爐等,并且消費大都發生在建筑物y。可產生熱力的燃料選擇比產生移動力的液體燃料更廣,所有能源都可產生熱力。

y3)電力則是整個能源消費系統的核心。電力的消費都必須通過電器和電子設備,其中電動機一項就占了很大的比例。電力的生產與消費系統性很強,需要網絡運輸,因不可大量儲存而需要生產和消費實現實時平衡。所有可以轉換為熱能的燃料都可轉化為電能,電能也可以不通過熱能的中間形式來生產,如水電、太陽能光伏發電、燃料電池,等等。

針對上述三大能源服務洳煌特性應該有不同的節能戰略和政策。

由能源服務衍生出來的另一個重要概念是溆媚茉礎K指的是所提供的能源服務中真正用于滿足需求目的的這部分能源,如,一個雞蛋煮熟所需要的熱能,1噸重的物體從一個地方移動到另一個地方所需要的動力,一張書桌被照亮到某一程度的光能。有用能源概念對于節能很有意義,比如說,為煮熟一個雞蛋提供的能源服務是一大鍋沸水,而這里的大部分能源消耗是沒有必要的,因為真正用于煮熟雞蛋所需的能源比實際消耗的要少得多。同樣,如果使用交通通過平坦的道路把一個體重50公斤的人從甲地送到乙地,為什么需要駕駛2000公斤的SUV呢?然而,要準確地計量有用能源比較困難,因而在能源統計中,人們一般只能計算用于終端使用的能源,即被機器設備消費掉的能源。但是對于節能來說,有用能源這一概念非常重要,因為它可以使我們的技術設備在設計上更加精確,盡量減少不必要的消耗。我們可以按照有用能源的概念重新設計耗能設備,甚至反推整個能源供應系統的合理性。

二、能源的特殊性

節能還需要了解能源的特殊性。首先,能源不同于糧食或其他原材料,能源的消費都是通過技術設備來完成的,如電能通過燈泡或者電動機,油品通過內燃機等。這樣,能源的 耗量就取決于技術設備的效率,而節能則和技術設備的更新緊密結合。一臺機器一旦安裝上,一個電廠一旦建成,一座新樓一旦入住,它們在生命周期內的能源使用效率就基本確定了。而耗能的設備與基礎設施都具有"沉沒成本"較高的特性,為了不錯過節能的機會,有必要加快技術設備的 新換代,由此形成技術更新與"沉沒成本"的矛盾。

其次,能源的供應要通過較長的 業鏈得以實現。它的投資周期長、成本高、具有剛性。能源投資對于價格與需求的反應有一定程度的滯后;另一方面,能源消費具有一定的惰性與"路徑依賴",不同能源消費部門對能源價格的敏感度按其消費密集度的高低會有很大的差別,且價格的變化不能在消費量上及時地得到反映。

第三,能源消費帶來的污染具有強烈的外部性,污染給全社會造成損害。能源消費者支付修復這些損害所需要的成本,可以通過稅收的形式在價格上得到體現。另外,能源的供應還在許多國家被視為公共服務,具有社會屬性。

相對于節能,能源的特殊性反映了兩個問題:一是節能措施大多是通過技術設備的更新才能實現的,而更新需要時間和成本;其次是能源價格問題。

能源價格不僅要反映生產成本,還要反映能源資源的稀缺性,能源使用的環境和社會成本,以及保障能源安全(如剩余生產能力)所需要的成本。在建設周期長的能源產-,價格反映長期的邊際成本,使投資有利可圖。生產成本還包括運輸成本,以及其他相應設施的成本,例如保障煤礦工人安全所需要的投資。如果1升可口可樂的價格比1升汽油還貴,說明汽油的價格尚沒有反映石油資源的稀缺性和使用的環境成本。

三、節能的物理學理論基礎

從物理學的角度看,能可以從一種形式轉換為另一種形式,但其總量既不能增加也不能減少,既不會無中生有,也不會自行消滅。這就是熱力學第一定律,也叫做能量守恒定律。然而,能量的品位是有高低之分的。熱力學第一定律只規定了能量轉換的數量關系,并未指明轉換的方向性。規定轉換方向的是熱力學的第二定律,它由克勞修斯和開爾文在1850~1851年間從不同的角度提出。這個定律有許多說法,但各種說法是彼此一致的。其中最通俗易齙乃搗ㄊ"不可能自發地由低溫向高溫傳熱。"針對于熱機的一種說法是:"熱機不可能將單一熱源傳給工質的熱全部轉化為功(卡諾定律)。"有針對永動機的說法是:"只做功而不消耗高品位能量的永動機是不可能制成的"。還有針對熵的說法:"孤立系統中的熵只會增加,不會減少。"

針對熱力學的第二定律的最著名的異議是英國物理學家麥克斯韋提出的。1867年麥克斯韋在他的《熱能理論》一書中作了如下設想:在一個孤立絕緣恒溫的容器里,用一個膜片把容器分成兩個部分,在膜片上安裝一個閥門,且放置一個能夠見到單個分子的極小的生命體。這個精靈能夠打開和關閉在膜片上的閥門,可以有選擇地讓速度快的分子進入一邊,而讓慢分子進入另一邊て浣峁是快分子的一邊溫度增加,而慢分子的一邊溫度降低。這樣,在沒有外力的作用下,依靠具有靈敏觀察力的小精靈使一個本來不能做功的系統做功,使該系統的熵值減少而不是增加。麥克斯韋的結論是,小精靈主要靠獲取分子速度的信息運作閥門,而信息不遵守熱力學定律,所以熱ぱФ律在這種情況下無效。幾代物理學家都試著證明麥克斯韋的設想是不能實現的,但卻沒有成功。他們干脆把這一設想叫做"麥克斯韋妖"(見附件圖1),一直到1951年,法國物理學家布里淵(Leon Brillouin)將信息論與統計物理聯系起來考慮,通過信息的負熵原理解答了這一難題。然而,他的信息等于負熵的理論卻導致了后人將信息與能源混為一談,忽略了信息的特殊性。

實際上,"麥克斯韋妖"的討論為我們的節能工作開啟了一道智慧之門。信息與實物交換的本質區別在于,實物交換減少給予方的擁有,而信息不同,可以使得雙方共同擁有。所以我們可以得出以下結論:信息不屬于物質世界,不遵守熱力學定律。因為克勞修斯的熵增定律沒有規定熵必須以多大的速度增加,那么我們可以利用信息不遵守熱力學定律的這一特殊屬性在熱力學定律允許的范圍內做許多事情,如盡量降低熵的增長速度,在生產和消費活動中實現信息對能源的替代。能源資源有限,而信息資源無限,可以利用無限的信息替代有限的能源資源。我們面臨的問題兀經濟增長需要資源消耗,資源消耗帶來環境污染,環境污染又反過來影響生活質量和經濟增長。如果一直在物質系統里尋找,很難找出解決問題的答案。節能的物理學基礎就是在熱力學定律允許的情況下以信息替代能源。

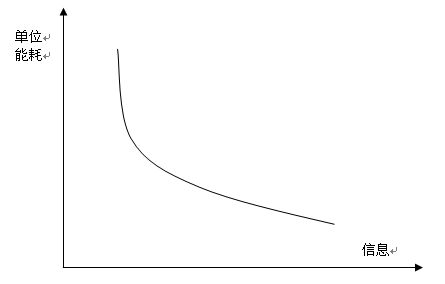

日常生活中不乏利用信息來降低能耗的案例。在駕車出行前參考地圖標明線路,既可以少走彎路,也減少燃料消耗,而缺乏清晰的路標致使燃料消耗增加的現象十分常見。在房間里安裝溫控設備可以降低取暖能耗。信息與技術含量高的機器設備能耗低,效率高。工業生產流程從手工操作到機械化、半自動化再到自動化是一個不斷增加信息的采集和處理的過程。在這一過程中,隨著信息量的增加,產品的單位能耗會不斷降低。信息和能源鎏媧關系可以通過圖2表示。

圖2 信息與能量在工業自動化過程中的替代關系

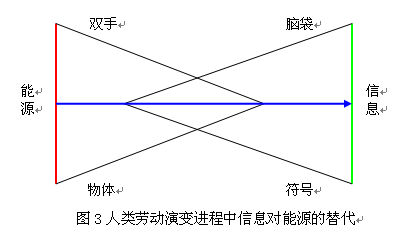

從人類發展的角度來看,人類工作的演變過程,包括從藍領到白領的轉變,實際上也是一個從提供能源到處理信息的過程。通過對勞動工具的不斷改善,人類把自己的智慧逐步轉變為生/力,利用越來越少的體力勞動創造越來越高的價值。從鉆木取火的年代到農耕時代,從工業化時代到現在的信息時代,人類的工作不斷地從體力勞動向腦力勞動轉變,從通過雙手對物體進行能源加工向通過大腦對符號進行信息處理轉變(見圖3)。

[page]

四、節能的經濟學理論基礎

上述分析依據物理學的原理提出利用信息不遵守熱力學定律的這一特殊屬性在熱力學定律允許的范圍內盡量降低熵的增長速度,進而提出在生產和消費活動中實現信息對能源的替代的設想。那么,在經濟學理論中,我們能否找到節能的理論依據呢?

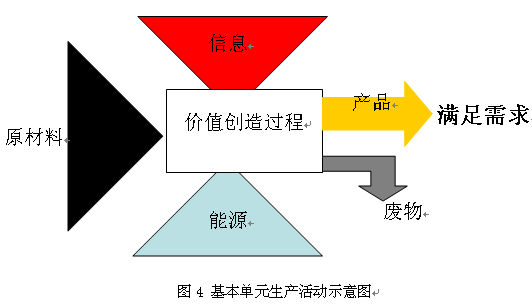

1.單元生產過程的"能源-信息-材料"模型

經濟學中有一個經濟增長模型叫做KLEM模型,即產出是資本(K)、勞動(L)、能源(E)和材料(M)等投入的函數。因為勞動的主要目的是提供x源和信息,而資本(工具、機器)又是其他生產過程的產品,我們可以把這一模型進一步簡化,應用到任何一個最基本的價值創造過程(單元生產活動)。我們發現這一過程實際上就是利用能源與信息對原材料進行加工,創造出滿足需求的產品的一個過程,見圖4。在這個過程中,我們創造了價值,同時也產生了廢棄物。廢棄物的一部分可能在其他生產過程里被再循環,剩余的部分被排入環境而導致環境污染。

比如說,制作一張木椅需要木材、木匠和工具,價值的創造是通過木匠所提供的最基本的輸入,即能源與信息來實現的。這里工具不能被認為是一種最基本的輸入,因為它是另一個生產過程的產物,也是使用材料、能源和信息所獲得的產品。用同樣的木材和同樣的工具,一個經驗豐富的木匠與年輕學徒做出來的椅子質量不同,售價也不同。而決定椅子價值的關鍵并不取決于他們肌肉所提供的能源,而在于他們的技能,也就是對做工過程中投入的信息的不同。

根據這個機制,為了降低自然資源和能源的消耗,并且使環境污染減到最小,我們需要增加信息的輸入。價值創造過程可以通過提高能源的投入和信息的投入來取得。因為價值本身是非物質單位,所以可以通過提高非物質性的投入,即信息的投入,來增加價值。對于等量的價值,增加信息的投入可以降低能源的消耗,這就是我們通常所說的生產活動從能源密集型向信息密集型轉變,從粗放型高耗能向集約型低耗能方向轉變的過程。用無限的信息資±刺媧有限的能源資源也正是"用信息化帶動工業化,走新型工業化道路"的理論基礎。

值得注意的是信息可以被分為兩大類:結構型信息和流動型信息。結構型信息包括知識、技能f操作程序、組織結構、體制和標準法規等,均是人的行為規范化的信息;而流動型信息指的是通過語言、教育、傳媒等方式傳播的信息。這兩類信息對能源的替代有各自的方式,在此不作深入討論。

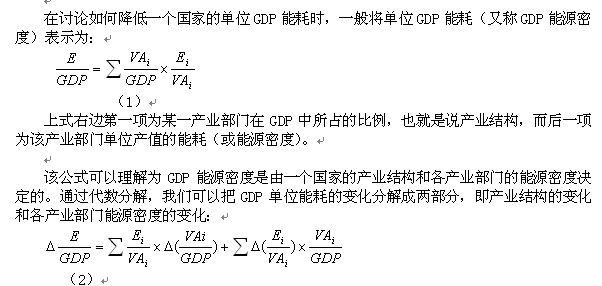

2.單位GDP能耗變化理論

這就成為目前兩種主流的節能方案:第一,通過產業結構調整降低高能耗低附加值產/在國民經濟中所占的比例,即結構節能;第二,通過技術途徑降低各產業部門的能源密度,即技術節能。

但是這種思路有很大的局限性:

首先,它只考慮了產業部門,而沒有考慮到非產業部門(如消費部門)對一個國家單位GDP能耗的影響。一個國家的單位GDP能耗,是指當年消耗的所有能源除以該年的GDP總量,該國家的所有活動都會影響這一指標。因素包括國土面積的大小(例如國家大,活動路程就長,日本和歐洲的單位能耗比美國低,就與國土面積的大小有關),資源稟賦、氣候環境(氣候寒冷的國家能源消耗高)、產業結構、消費結構、購買力水平、技術結構、能源供應結構、生活習慣、人居設施與組織、能源價格、管理體制等。這些影響因素提醒我們,不能不考慮國情差別而簡單地將單位GDP能耗進行國際比較。

對于一個國家來說,過分依靠產業結構調整降低單位GDP能耗是不現實的。一個國家的產業結構是全球勞動分工的結果,同樣,一個省市的產業結構是全國分工的結果。中國利用自己的人力、技術、教育、資源優勢變成了世界的制造中心,使我國的制造業在國民經濟中占了很重要的位置。我們若要把制造業拱手讓給別人而從事軟件開發,行得通嗎?另外,產業結構調整需要漫長的時間,難在短期內取得效果。

其次,單位GDP能耗的分解是按照GDP的生產來源進行分解(大產業創造的附加值),而不是按照能源的主要消耗領域來分解,這就使我們的注意力不能集中到能源的主要消耗部門來采取行動。

其三,強調產業調整和技術節能使得大多數的能源消費者認為節能降耗的工作是政府宏觀決策的事,與普通老百姓無關,而實際上,節能降耗的工作需要所有的人都作出努力。

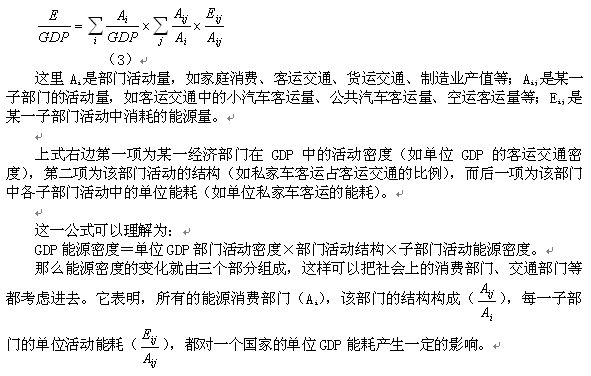

如果從能源消費的角度來分解,不光考慮產業部門,而是考慮所有的能源消費部門,包括家庭消費、服務業、客運交通、貨運交通、制造業和其他產>等,那么,從全社會能源消費的角度分析,我們可以用以下新的公式來計算推導GDP單位能耗的變化。

通過這一新的公式表達可以看出,降低單位GDP能耗起碼有3種途徑:(1)降低單位GDP的部門活動密度,如降低家庭消費、 低客運量、降低制造業產值等;(2)調整部門活動的結構,如少用私家車客運而多用公交車客運、降低制造業中高能耗產業的比例等;(3)降低經濟活動的單位能耗,如客運部門中私家車的人公里能耗、貨運部門卡車運輸的噸公里能耗、制造業中水泥生產的單位能耗等。

就是說降低單位GDP的能耗起碼需要從三個方面著手。第一個方面就是降低單位GDP的活動力度。第二個是在所有的部門,包括消費部門、交通部門、制造業部門,都要進行結構調整,推動產業結構調整。第三個還是技術節能,降低單位活動量的能耗。

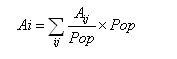

因為

而一個國家的活動量 (Ai),是按照人均的活動量乘以人口的,所以我們在這個地方引入"以人為本"的概念。我覺得要改變以產業結構調整為主導,變成以總體經濟結構調整來達到節能減排的目的。

從公式(1)到公式(3),最重要的信息是:降低單位GDP能耗不能僅僅注重產業而忽視國民經濟的其他部門,不能只強調產業結構調整,而是要注意整體經濟結構,特別是消費結構的調整。

消費結構的調整從長期來說對于降低單位GDP能耗非常重要。如果說中國的產業結構在很大程度上是國際勞動分工的結果,不只是中國一個國家能決定的事情,那么轉變消費模式是我們每一個中國s都力所能及的事情,是中國本身可以辦到的。當中國的經濟增長方式正在從出口驅動型向內需拉動型轉變時,引導節能型的消費方式對我國的節能尤為重要。在強化提倡中國人的傳統節儉美德的同時,國家要給每個消費者一個明確的價格信號。

[page]

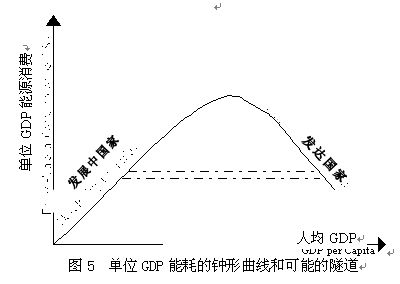

3.GDP能源密度的鐘形曲線理論

西方國家的發展經驗表明,單位GDP能耗相對于人均GDP通常遵循一條鐘形曲線,如圖5所示。這條曲線可以被比做一座I山,為了發展經濟提高收入水平,一個國家必須 "登山"。發達國家目前已經在登山后的下坡端,而大多數發展中國家仍然在上坡端艱難攀登,正在經歷著一種能源更為密集的發展模式,我們可以將之比喻為"愚公爬山"。中國面臨的挑戰就是要避免走這一條老路,不能等經濟發展到一定程度之后才降低單位GDP能耗。實現的路徑是改"愚公爬山"為"智叟穿山",跳躍傳統的工業化發展模式,走新型工業化道路,探索從能源資源密集轉向信息密集的發展模式。這相當于在單位GDP能耗的山上打一條隧道,增加人均GDP而不增加單位GDP能耗,直接通到山坡的另一端。這正是我國現代裙程中應該采用的"隧道戰略":走信息化和工業化結合的道路,一步跨入知識經濟社會。

五、 結論與建議

綜合本文的分析,再根據本人對我國幾年來節能工T的觀察,我國的節能工作在以下幾個方面存在一些問題:

首先是對能源的理解。并T是所有從事能源研究的人都明白什么是能源,什么是"能源服務",什么是"有用能源",以及能源的特殊性。對能源的特殊性缺乏了解會導致節能政策的制定缺少針對性,影響節能潛力評估及目標選擇的現實可取性。

其次,忽略決定一個國家單位GDP能耗的多種因素,盲目進行國與國之間的對比,并以此來確定節能潛力,如通過中日比較發現中國的單位GDP能耗是日本的8倍y因而得出相應的節能潛力的結論。

第三,因為我們習慣于搞工程建設,節能工作大y亦采用抓工程的形式統領實踐,而節約能源與工程建設是性質截然不同的。

第四,y們的節能工作可能過分地基于免費節能的幻想,過分重視消費者的自覺行動,忽視了經濟激勵因素的作用。另外,對實現節能目標所需要的成本不夠重視,沒作細致的研究。

最后,降低單位GDP能耗在理論上還存在一個較大的誤區,過分偏重產業部門和產業結構調整。

要做好我國的節能工作,我認為要注意以下幾點:

首先要走出理論誤區,從單純重視產業部門和產業結構調整到重視所有能源消費部門的整體結構優化,特別是消費結構的調整。要抓住我國經濟增長從出口驅動型向內需拉動型轉變的歷史契機,引導節能型的消費模式。

其次要從節能的"工程意識"轉變到"全社會的系統意識",避免通過相互獨立的工程形式節能所造成的"顧此失彼"。

第三要進一步理解什么是能源,為什么要消耗能源,能絞竊躚消耗的,能源有什么樣的特殊性。充分理解"有用能源"的概念,并用它來重新設計耗能設備與系統,反推整個能源系統的合理性,實現能源的梯級利用。

第四,重視能源消耗與技術設備的緊密關系以及技術設備更新換代對節能的重要性,鼓勵技術更新換代。應以節能為契機進行生產流程的現代化,提高生產率、產品質量和競爭力。

第五,要針對熱力、電力和交通運輸移動力這三大不同的能源服務,采取不同的節能手段。同時利用各大能源服務在E部門、跨行業中的共性,在全國推廣最有效的節能手段,實現規模效應。

第六,要E意節能的經濟成本,在經濟效益和能源效率上找到平衡點,把節能工作與企業和個人經濟利益結合在一起,利用經濟驅動力實現節能目標。

第七,要充分發揮價格杠桿和經濟激勵因素的作用,把中國人傳統的節儉美德與精打細算相結合,用經濟賬算節能效益。另外,任何工業產品都包含著其生產過程中的能源消耗,節能工作也要重視這種非直接的能源消費模式。

最后,明確節能的理論基礎,在生產活動中大規模地實現信息對能源的代替,走信息化帶動<業化,以信息與技術密集型發展替代能源與資源密集型發展,實現全新的發展模式。

附件:麥克斯韋妖介紹①

詹姆斯·麥克斯韋在物理學的多個領域都有卓越的貢獻,也是有史以來最偉大的物理學家之一。他對熱力學、分子運動論、統計力學,特別是對電磁學的發展功不可沒。他所假想的"麥克斯韋妖"是探索從無序到有序道路的又一著名嘗試。

1831年6月13日,麥克斯韋出生于蘇格蘭的一個貴族家庭,但到他父親時,已經相當貧窮了。他父親是一位學識淵博、富有創造精神的機械師,能滿足童年時代麥克斯韋那無止境的好奇心。對于n子提出的各種各樣的問題,父親總是有問必答的。但是,父親的解答漸漸地滿足不了兒子一顆童心對知識的渴望,于是就帶他去愛丁堡皇家學會去聽科學講座。

麥克斯韋9歲時,母親不幸去世。失去母愛使他變得性格內向、孤僻,但他頭腦極聰明,很快就學完了小學的課程。10歲時,父親就讓他上了中學。在學校里,他思維能力超群,但語言表達卻有點操之過急,說話速e很快又帶有濃厚的方言,為此常受到同學的嘲笑。加上他穿的衣服大都是父親自己制作的,不合上流社會的時尚,使他在學校里成了"丑小鴨"。但是,麥克斯韋在才智方面卻是一只"白天鵝"。有一次,學校里舉行數學和詩歌兩項比賽,兩個項目的最高獎居然都屬于他一個人,這表明他不僅e數理方面才智出眾,而且藝術創造力也很突出。這個結果,連老師也感到出乎意料。從此,人們不得不對他刮目相看了。

驚人的才智來源于對科學和藝術深摯的熱愛和勤奮鉆研。麥克斯韋小時候就善于用數學的眼光觀察世界,他所畫的寫生畫總是愛把自然界的物體描繪成幾何圖形,從它們的規則、對稱中展示自然的和諧。中學還沒有畢業,他就完成了第一篇數學論文--提出了一種橢圓的畫法。他父親帶他到皇家學會去報告這篇論文,開始,人們還以為是他父親作報告,但登臺演講的竟是一個孩子,遂報以熱烈的掌聲。1847年,16歲的麥克斯韋入愛丁堡大學學習。這時他的書包里還時常帶著自制的玩具陀螺和自己的詩集。但他上課全神貫注,思維敏銳。有崠危他發現一位教師講課時使用的公式有錯誤,就把問題指出來。這位教師起初很自信地表示:"如果是你對了,我就叫他'麥氏公式'!"想不到課后反復驗證的結果,的確是學生說對了。如今,物理學中麥氏公式、麥式方程已經不止一個,而是有很多個了,其中,在氣體分子運動論中的關于氣體分子速度分布的公式就很有名,這就是人們常說的麥克斯韋分布。這是他糾正了克勞修斯關于氣體分子速度公式錯誤的結果。克勞修斯曾斷言,一定溫度下氣體分子的平均速度是相等的。麥克斯韋運用統計力學方法證明,分子的速度不是相等的,處于"最可幾"速度附近的分子數占的比謐畬螅小于這個速度的分子數比例很快減少;而具有較高速度的分子總是有相當比例的,當然,速度特別大的分子也是很少的。

美國現代物理學家費因曼稱麥克斯韋是"第一個發現經典物理學定律有錯誤的人"。他在量子論誕生之前40年,就發現了經典物理學的困難,并用自己建立的理論,在經典物理學和量子論、相對論之間建立了一座橋梁。

他同波爾茲曼一樣,是最早對熱力學第二定律提出質疑的人之一。

1871年,麥克斯韋在《熱的理論》一書末尾,提出了對熱力學第二定律使用的條件限制。他提出的一個假想實驗物和一個思想實驗,表明可能出現違背熱力學第二定律的變化過程。這就是有名的"麥克斯韋妖"或麥克斯韋"精靈"。他說:

"熱力學中最為確鑿不移的事實之一是:如果一個封閉在既不允許體積變化又不允許熱量流通的屏障內的系統,其中的溫度和壓強又處處相等的話,那么,在不消耗功的情況下產生的任何溫度或壓強的不均等是不可能的。這就是熱力學第二定律。當我們能夠處理的只是e塊的物體無法看出或處理借以構成物體的分離的分子時,這無疑是正確的"。

什么是"妖"?這就是:"如果我們設想有某個存在物,它的才能如此突出,以至可以在每個分子的行程中追蹤每個分子,它的屬性仍然如我們自身的屬性一樣基本上是有限的,但是這樣一個存在物能做到現在對我們說來是不可能做的事。我們知道,在一個溫度均勻的充滿空氣的容器里的分子,其運撬俁染不均勻,盡管任意選取的任何大量分子的平均速度幾乎完全一樣。現在讓我們假定這樣一個容器分成兩部分A和B,在分界上有一個小孔,再設想能見到單個分子的存在物,打開或關閉那個小孔,使得只有快分子從A跑向B。而慢分子從B跑向A。這樣,它就在不消耗功的情況下,使B物的溫度升高,A的溫度降低,而與熱力學第二定律發生矛盾。"

"麥克斯韋妖"示耐悸罌慫刮ど柘氳撓醒≡窨刂頗芰Φ"精靈"必須是有生命的物質。而有生命的物質就不再是孤立的封閉系統。這表明熱力學第二定律的應用是有條件的。開耳文在敘述熱力學第二定律時,也曾經指出動物體并不像一架熱機一樣工作,熱力學第二定律只適用于無生命物質。對于麥克斯韋妖,鈉纜鬯擔

"妖的含義,根據麥克斯韋對這個詞的用法,是一個有理智的存在物,它具有自由意志和非常靈敏的觸覺,以及感知的機構,使他能去觀察和影響物質的各個分子……麥克斯韋妖與真實動物之間的不同,只在于它是極小的和極其靈敏的。"

他認為,這種"妖"是具有原子尺度的有智力的生命體,它能明察秋毫,分辨出哪個分子的速度大,哪個分子的速度小,并不失時機地控制它們,這就不可能是非生命體。

20世紀初,波蘭物理學家斯莫盧霍夫斯基進一步論證了麥克斯韋妖,認為它不可能只是個簡單的自動裝置,而必須是有智力的存在物,以便能不斷地從分子獲得信息。它要發揮作用,就必須和分子系統發生聯系,這樣一來,整個熱力學系統就不再是孤立的封閉系統。這時氣體的熵減小,并不違背熵增加原理,因為它的熵局部減小是以麥克斯韋妖的熵增加為代價的。

但是,麥克斯韋妖畢竟提出了一個十分深刻的問題,它涉及物理學、化學、生物學、社會學中的有序組織問題。對于具有選擇性的開放系統,熱力學第二定律要加以發展,所以控制論的創始人維納說得好,如果簡單地否定麥克斯韋妖,"我們可能要失去一個難得的機會,來學習關于熵和它在物理上、化學上、生物學上可能的系統的知識"。

1929年,物理學家齊拉德分析了有智力的存在物。這個存在物必須有某種記憶能力,這種記憶能引起熵的連續減小。化學上的半透膜就是這種能選擇分子使其定向穿過的"分子篩"。比如在海水中只允許水分子通過而不允許鹽分子通過,就能使含鹽的海水淡化。但是,任何導致熵減小的行為都必須緊隨在一個獲得信息的操作之后,而這種操作往往產生大量的熵。

1951年,法國物理學家布里淵進一步從數學上證明,任何一個有智力的存在物,不論其尺度大小如何,在它使體系的熵減小一點之前,必須先使體系的熵增加。麥克斯韋妖必須先獲得信息,并根據獲得的有關分子的信息才能實施控制動作。信息就是負熵。信息必須通過某種物理過程來傳遞,例如通過電磁輻射來傳遞。一個處于嚴格平衡狀態下的系統,系統內發出的輻射也必須和器壁達到熱平衡態,輻射必須是各向同性的。麥克斯韋妖置身其間,也必然處于同樣的群馓下。根據量子力學的測不準關系,它無法同時得到有關分子坐標和動量的任何信息,于是它就無法工作。為了能識別分子,必須用光照亮分子,這就會使系統的熵增加。這意味著,為了獲得分子的有關信息,從而作出選擇,必須以系統更大的熵增加為代價。計算表明,這種熵增加值大嚷罌慫刮ぱ使系統熵減小的值。因此,即使考慮到麥克斯韋妖可能使熱力學系熵減小的作用,系統總的熵還是增加的,因此并不違反熱力學第二定律。