全球氣候變暖究竟是無可置疑的權威結論,還是一個缺乏科學依據的謊言?為什么這一研究難度極大的復雜科學問題,在IPCC一方研究得出的結論全是不利的結果,而NIPCC一方則全是有利的。真正科學的結論會是這樣嗎?

近年來有關溫室氣體,特別是CO2使全球氣候變暖并將導致災難性后果的理論,已成為全球關注和討論的重點,各國政要、媒體、企業家以及各類非政府組織紛紛發表意見,商討應對方法。幾個月前剛開完的哥本哈根氣候會議,讓人們見證了這一問題的尖銳性和復雜性。

在這場曠日持久的爭論中,筆者認為,目前,不管是支持全球變暖的政府間氣候變 專門委員會(IPCC),還是反對該意見的國際非政府間氣候變化專門委員會(NIPCC),都出現了疑似病態科學的癥候。

科學界:變暖派PK反變暖派

在科學界內部,有關全球氣候變暖的問題正吵得天翻地覆。

持“人類自身排放的溫室氣體導致全球氣候變暖”觀點的是聯合國直接支持的IPCC。IPCC成立于1988年,迄今發布了四份關于全球氣候變化的評估報告:IPCC-FAR,1990;IPCC-SAR,1995;IPCC-TAR,2001;IPCC-AR4,2007。并正在準備第五份評估報告。

差不多與此同時,持反對意見的一批科學家從1993年起成立了一個針鋒相對的組織,并在2007年正式命名為NIPCC。NIPCC于2009年6月發布了題為《氣候變化的再思考》的報告,對IPCC-AR4,2007評估報告逐條作了尖銳批評。

由于IPCC是聯合國領導的官方組織,其歷年發布的報告均作為重要文件送交各聯合國成員國,為各國政策制定者所參考;對比之下,知道NIPCC聲音的人較少。但雙方爭論激烈的程度,是科學史上十分罕見的。除了提出各自的科學依據外,雙方還都動用了學術以外的各種手段。但歸根結底,這場爭論最后仍然要靠科學來決定。筆者以為最為核心的,應是以下幾個問題:

I)全球變暖最直接的表現是地球氣溫的升高。世界各國的氣溫觀測站是否確實測出氣溫的升高?

II)如果地球氣溫確實升高了,原因何在?人類排放的溫室氣體起什么作用?

III)假如地球氣溫升高了,帶來的后果是什么?以上三點雙方的根據和分歧在哪里?

現分別介紹如下:

I)全球氣溫如何變化?

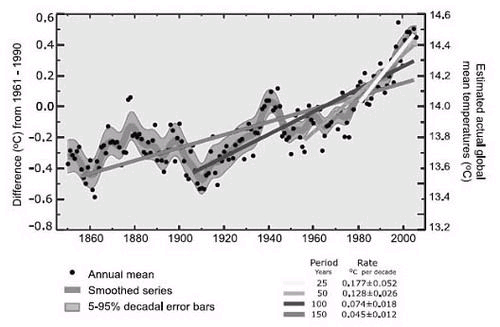

真正有儀表測量而記錄下來的地表氣溫數據大致始自1850年。IPCC-AR4,2007中總結如下:1995~2006年間,有11年進入了有儀表記錄以來最熱的12年之中;1906~2005年的百年溫度升高0.74℃±0.18℃,其中最后50年的每10年溫度上升0.13℃±0.03℃,比百年平均的每10年升高值要高出一倍(見圖一)。

圖一全球氣溫變化曲線圖

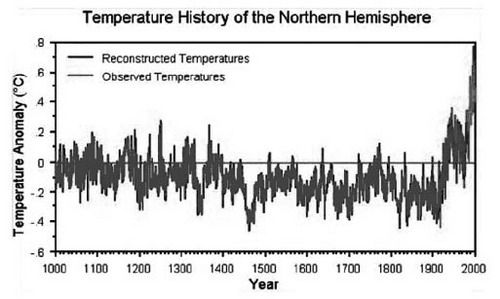

但是地球氣溫是高度變化的,有晝夜和四季的變化,有大氣環流的變化,太陽輻射的11年周期會帶來變化,偶發性的火山噴發也對氣溫影響巨大,等等。所以,要真正了解工業革命以來的地球氣候變化,至少要擴展到千年尺度來看。1998年,以M.E.Mann為首的3位美國氣候學家利用儀器測量的結果,和間接樣品的推斷,得到了從1400年到20世紀以來的北半球氣溫變化曲線,隨即又在1999年將這一曲線進一步上推,第一次較完整地給出了1000多年以來地球氣溫變化的歷史。其主要特點是:1900年以前,溫度曲線變化平緩,而進入20世紀以來,出現快速上升。這一曲線被形象地命名為“曲棍球球桿曲線”。由此,Mann等人得出結論:20世紀后半世紀慮蟣卑肭蛭露戎高,是近1000多年來所未有的(見圖二)。

圖二20世紀后半世紀地球北半球溫度之高,是近1000多年來所未有的

因為這一曲線可作為人類排放的溫室氣體致使地球變暖的重要證據,Mann等人的工作在科學界內外引起高度關注。IPCC幾乎是立即接受了Mann等人的工作,在IPCC2001年評估報告中引用了曲棍球球桿曲線,美國前副總統戈爾著名的《尷尬的真相》的紀錄片中也收錄了這個結果,之后又被各媒體廣泛傳播。

但這一曲棍球球桿曲線在兩個問題上受到質疑和批評。一是集中在對曲線平緩部分的質疑。批評者認為,有大量文獻和樣本測量資料表明這一時期中出現過一個“中世紀溫暖期”,那時的溫度可能比現在還要高;同時也出現過幾次被稱為“小冰期”的寒冷時期。所有這些變化在曲棍球球桿曲線中都沒有反映。另一部分批評意見是認為Mann等人所選樣品有偏向,特別是處理數據的方法有錯誤,才導致了曲棍球桿這一特定形態曲獾某魷幀T誄峙評意見的學者中,尤以兩位數理統計學者S.McIntyre和R.McKitrick的意見引人注目。他們在2003年的論文中除了指出多處Mann原文中的失誤之外,還宣稱利用原作者的方法無法重復該結果。在2005年的文章中,兩人又進一步指出:原作者在統計處理的方法上存在嚴重問題。

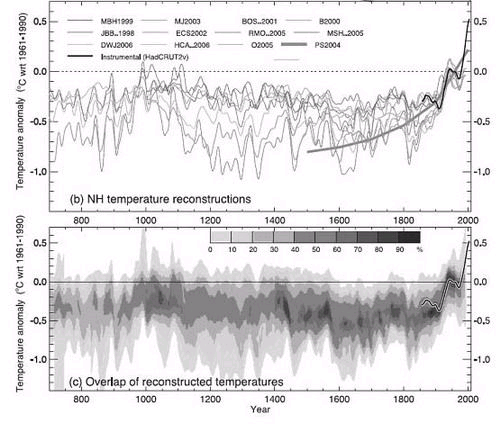

多位學者參與了這場爭論。激烈的爭論導致美國國會于2003年介入。;嵩鵒鈑擅攔國家科學院(NAS)成立一個專門委員會,重新審視和重建過去2000年地球表面溫度。該委員會由12名科學家組成。2006年,委員會發布報告,基本肯定了Mann等人的工作,但對置信程度作了保留。此報告的結論是:20世紀是近400年以來最熱的。但這一報告并未使反對者信服NIPCC就指出,400年前正是小冰期的谷底,此后氣溫必然上升。后來,IPCC將有關近千年地球表面溫度變化的特點在IPCC-AR4,2007中總結如下:

“20世紀后半世紀地球北半球平均氣溫很可能(按報告所給不確定性的定義,對應>90%的可能性)是最近500年以來,50年平均氣溫值中最高的,也可能(對應>66%的可能性)是最近至少1300年以來50年平均氣溫e中最高的。

對于球桿的平直部分,IPCC-AR4,2007也認為該部分并不e正平坦:12世紀,14世紀,17世紀和19世紀都出現過較冷的氣候;還有一組重建數據表明11世紀可能出現過一個較暖期。但IPCC仍對中世紀暖期(950年~1100年)的存在表示懷疑(見圖三)。

圖三IPCC仍對中世紀暖期(950年~1100年)的存在表示懷疑

總的來說,在近百年的溫度上升值這一點上,IPCC和NIPCC沒有明確的分歧。雙方爭論的焦點是過去1000多年來地球溫度變化的歷史,特別是是否存在中世紀溫暖期這一高溫歷史時期。

回顧這一爭論過程,應該承認,這基本上是一場科學爭論。但是雙方都承受了來自科學以外的巨大壓力。以Mann為例,作者不僅被要求到國會作證,還被要求提供所有論文的原始資料,以及作者過去和現在的科學合作者,本人得到的各種資助的材料等等信息。這種調查,按美國科學促進協會(AAAS)的評論,已不僅是為了了解情況,而是在傷害科學家以及他的工作。另一方面,批評Mann的McIntyre和McKitrick也不輕松。例如有人詬病他們只是統計學家,不是氣象學家,意見不夠專業。這兩位作者還在2003年和2005年文章的致謝部分特別聲明:本工作沒有申請,也沒有得到過任何資助。似乎是想以此說明,這項工作與可能的利益集團無關。

II)地球近百年平均氣溫升高的原因是什么?

實測表明:地球大氣中CO2的含量在近8000年的時間段內只變化了約20ppm,但是自1750年工業革命到2005年這段時間卻增加了約100ppm。可以計算出,1995年到2005年x由于CO2濃度的增加,所貢獻的輻射強迫增加了約20%。這一正值的輻射強迫正對應溫度的上升。

這使得人們很容易得出以下兩個猜想或假設:1)工業革命后大氣中CO2的增加,是大量化石能源的使用而導致的;2)人類排放的CO2導致地球平均溫度增加。但是,從科學上看,這兩個假設還必須有科學的證明。

對于第一個假設,即現在大氣中CO2含量的增加是由人類活動引起,大氣物理學家的工作給出了較強的證明。大氣中C元素N兩個穩定同位素12C和13C,化石能源燃燒而排放的CO2中12C的濃度更大。實測表明,大氣中CO2的增加與13CO2相對濃度的減少是同步的,這就直接表明,是人類排放,即化石能源的燃燒,導致CO2的增加。不僅如此,碳的燃燒還要消耗氧,測量發現,隨著CO2的增加,氧在大氣中呈減少趨勢N此外,能源石化燃燒時還排放其他的溫室氣體,在測量中也得到合理印證。

對于第二個假設,即地球溫度的增加是由人類排放的CO2而引起的,相應的科學證據要弱得多。但是,兩件事實有關聯并不等于存在因果關系。因為完全可能有相反的解釋:是溫度上升引起CO2濃度的增加,例如,海水升溫后會排放更多CO2從科學上看,早期對氣候變化原因的研究,大1局限單變量的時間序列的分析,如全球或某地氣溫隨時間變化的歷史,由此要找出它的變化原因是困難的。隨著氣候學研究的進步,對氣候變化的探測和歸因研究已不再局限于單個變量。例如,溫度除了隨時間的變化,還有隨高度的分布,隨地球經緯度的分布,以及這些分布隨時間的變化1特別重要的是不僅測量各溫度隨時間變化的本身,更要研究變化的快慢,即變化的速率。這就是IPCC強調的,通過這種多因素的圖象(pattern)識別,并和理論模型的計算相比較,找到引起氣候變化的主要原因,或“指印”(fingerprint)。根據這種“指印”的綜合研究,IPCC-AR4,2007所作的結論是:

“20世紀中期以來主要觀測到的全球氣溫的上升有>90%的可能性是由于人類排放的溫室氣體濃度的增加所引起。”而過去半個世紀全球變暖的圖像表明:“如果不考慮外來因素(指人類排放的影響),而只用自然變化就可以成功解釋這一現象的可能性<5%。”

對于IPCC這一對全球氣溫上升原因的結論,NIPCC持完全相反的意見。批評意見之一是:根據地球古氣候資料,地球經歷了很多次溫度的漲落,大氣中CO2的濃度也曾大起大落,有時比現在的濃度還要高。“很多時候,是先有溫度升高,然后才是CO2濃度的增加”,很難判斷兩者之間孰因孰果。批評的另一主題,是對地區溫度隨大氣高度分布的圖像分析。IPCC認為從這一圖像中,已找到人類排放溫室氣體的“指印”。其具體論點是:所模擬地球大氣環流的模型計算都表明,在熱帶地區(指南緯20度或30度至北緯20度或30度),如果是由溫室氣體引起升溫,則從地面開始,在該地區的對流層中,升溫的年變化速度隨高度而增加,在大約10公里處達到極大。此處溫度的10年變化率約為地面的兩倍左右。然后隨高度進一步升而減小,直至達到平流層時變為負值。如果這一圖像能被觀測所證實,就可以判定是溫室氣體導致了地球溫度的升高。但這是一項精度和穩定度要求極高的長時間的溫度測量,難度相當大。不過,在IPCC-AR4,2007中,特別強調雷達和衛星的測量自2001年第三次評估報告以來有很大改進。量結果是:自1979年起,地表的溫度變化是0.16℃/10年~0.18℃/10年,與此同時,對流層中則是0.12℃/10年~0.19℃/10年。兩者相比,IPCC認為,在對流層中溫度變化率隨高度增加而增加的可能性>66%,平流層中溫度變化率也很顯著地變為負值。

NIPCC的論點是:看到這一“指印”,并不能完全證明人類排放溫室氣體導致全球變暖;而看不到這一“指印”,卻足以否定這一結論。根據2006年美國氣候變化科學綱要(CCSP)提供的結果:“模型計算是溫度斜率隨高度增加,而觀測結果正相反,升溫速度最快的出現在地表,而不是在大氣對流層中。”同時NIPCC報告還引用了Douglass等人2007年發表的論文,這些工作表明觀測的溫度變化率隨高度變化與溫室氣體致暖的模型計算結果不一致;并認為,如果認真對待這些“指印”結果,溫室氣體就不是現在的氣候變暖的主要原因。

其實,即使模型計算和觀測結果一致,由這一指印導出的結論仍然是模型依賴的,更何況現有的測量誤差很大,可置信度并不高。但NIPCC所賴以作出反結論的如Douglass等人的工作,是在2007年才發表的,不可能進入IPCC-AR4,2007的文獻資料中,是否可靠,還需要等待雙方科學家的進一步的評估和驗證。

III)假如全球氣溫真的升高,會有怎樣的后果?

IPCC預測,如果大氣中CO2的濃度持續上升到工業革命前的2倍左右,即達到約為550ppm,全球的平均氣溫可能(>66%可能性)落在2℃到4.5℃的范圍內。最可能值大約是3℃。

IPCC認為,全球氣溫上升,將出現很多嚴重后果,這些后果本身也是氣溫升高的證據:

i)極地冰川的范圍大小和厚度都在減小。20世紀50年代以來,春夏季冰川面積已減小了10%~15%,并還在繼續變小。

ii)非極地冰川被認為進入20世紀以來廣泛退縮,同時還伴有凍土帶的退化。但IPCC關于喜馬拉雅山冰川嚴重退縮并將在2035年消失一說,被證明科學根據不足。這一事件也成為批評IPCC的重要根據之一。

iii)冰川融化的后果之一是海水量的增加,更由于海水體積隨溫度的增加而膨脹,海平面在逐年上升。IPCC-AR4,2007提供的數據是:20世紀海平面的平均年升高量1.7±0.5mm/年,而且近年來還有增加的趨勢。大量數據表明自1993年以來,海平面上升速度為3mm/年,以這樣的速度上升,將給許多的島國和沿海地區帶來嚴重后果。但在具體的后果估計上,如對荷蘭的預測,IPCC又一次夸大了危險性,成為反對者的把柄。

iv)極端天氣事件出現的頻率增加。暴雨、干旱、酷暑和寒潮將不斷襲擊人類。IPCC-AR4,2007舉出2003年席卷歐洲的熱浪的例子。

總之,按照以上各后果的綜合,人類如不采取行動,將面臨嚴重的天災人禍。

針對IPCC的結論和觀點,NIPCC的報告給出完全不同的結論和判斷:

i)已知全世界冰川約有16萬個,其中到目前為止有數據記錄的不足42%。特別是冰川有的消融,有的增長,同一個冰川也存在前進和退縮。普遍認為大多數冰川在退縮,但這和CO2及20世紀溫度上升沒有關系。

ii)海平面分布是高度不均勻而且是多變的,受海洋環流和大氣環流強度、地形以及地球重力場形變的影響。要算準在溫度作用下,海平面的升降,其難度極大。更何況對計算依賴的現有數據,還有不同的解讀。

iii)首先是并沒有觀測事實表明20世紀出現了極端天氣事例的增加。其次是如何證明這一“增加”是全球氣溫升高所引起的?NIPCC甚而認為有資料表明,最溫暖的20世紀中極端天氣事例出現得比歷史上更寒冷的時期更少。

NIPCC總的結論是:1)自20世紀中期以來全球氣溫的升高,自然原因很可能是主要原因,人類排放的溫室氣體不起主要作用。那種認為人類排放的溫室氣體正在引起災難性的地球氣溫升高的聲音,毫無科學根據。2)地球氣溫的升高和CO2濃度的增加只會對人類、植物和野生物種更有利,而IPCC的結論是高度有選擇性和有爭議的。3)由IPCC的不全面和不科學的結論引發的對全球變暖非理性的恐懼癥,將引發經濟上不合理、不合算的措施出臺,如不現實的汽車耗能的苛刻標準,建造昂貴的利用風能、太陽能、生物質能可再生能源發電站,耗費巨資的二氧化碳深埋計劃等。NIPCC還C判了國際上碳排放限額和碳交易的做法。認為以上這些措施和政策都將使“包括我們在內的大量民眾受損,而得利的只是少數”。

NIPCC聲稱:科學被錯誤地利用來制定錯誤的政策,而這種政策將會嚴重影響經濟的發展,特別是影響低收入人群。NIPCC公開發表聲明,并募集簽名向美國政府發出呼吁書,呼吁美國政府不支持《京都議定書》及一切類似的國際協定,現在擬議中對溫室氣體排放的限制只會對環境有害,并損害人類自身利益。NIPCC聲稱到2009年為止呼吁書在美國已征集到31478人的簽名,而發信征集簽名呼吁書的是已故上屆美國國家科學院主席,Rockefeller大學終身名譽教授F.Seitz博士。

科學以外的變暖派PK反變暖派

從以上介紹中可以看出,雙方爭議的焦點本質上都是科學問題。按理說,科學上不同觀點的爭議是科學研究的常態。但是,像現在這樣引起如此多的政F人士和媒體關心的,確是少見。特別是爭論的雙方都有意識地動用“群眾”,以顯示己方的“優勢”。

例如前節已經提到,NIPCC的呼吁書已征集到的簽名人數31478人,其中有9029人擁有博士學位頭銜,這已10倍于參與IPCC2007年評估報告工作的人數。注意到在9029人中有5810人是物理和空間科學學科的人,因此雙方都注意爭取美國物理學會支持。2007年美國物理學會發表了正式的政策宣言,支持IPCC的主張。2009年7月,包括諾貝爾獎得主在內的超過200位物理學家聯合向學會提出動議,要求修改學會以前對氣候變暖的政策主張。但是學會否決了這一要求,并認為和美國物理學會47000名會員數相比,這只是一小部分人。最近,又有255名美攬蒲г涸菏吭2010年5月7日《科學》雜志上聯名發表公開信,支持變暖派。

變暖派和反變暖派的較量不僅出現在美國。據報道,今年,法國著名地質學家、國家科學院院士克洛德·阿萊格爾在他的新書中將矛頭直指IPCC,認為氣候變暖是一個缺乏科學依據的謊言。這激怒了法國的氣候專家們,4月1日,法國10余家知名科研機構的400名氣候學家發表公開信反1阿萊格爾。信中要求法國高教與科研部長對氣候問題明確表態,以證明IPCC結論的科學性與正確性。

這一事件在法國引起極大反響。畢竟,科學是否正確不能靠“民主”手段投票表決,更不能靠領導表態,再權威的組織如IPCC或個人都不能壟斷真理。

變暖派與反變暖派之爭之所以這么受重視,是因為這場爭論直接涉及能源問題。所有反變暖派的理論和學者,都首先被懷疑是否是在為化石能源界的巨頭或相關利益集團代言,而nIPCC為代表的變暖派則很自然地就站在了道義的制高點——為拯救地球和全人類而戰。但是,另一方面,人們清楚地看到,變暖派的理論和結論正成為某些發達國家用來限制發展中國家發展的武器。許多發展中國家正處于大量使用能源的高峰期。在這種時期要求限制其碳排放,其實就是限n這些國家的發展。于是,人們看到,以中國、印度、巴西等發展中大國為代表的一方,堅持“共同的,但是有區別的責任”,和以美、英、法等發達國家為代表的另一方在氣候問題上進行著尖銳的較量。這也就解釋了為什么在氣候變化的問題上,爆發了如此尖銳的兩派之爭。

變暖派與反變暖派,病態科學乎?

病態科學,原文pathologicalscience,是已故諾貝爾獎得主IrvineLangmuir于上世紀50年代最先提出的。Langmuir從科學史的大量事例中注意到一類現象,在一個科學研究過程中,科學家本人并未有意作假,但卻被自己強烈的主觀愿望所支配,偏離了客觀的科學描述,出現錯誤或者失誤,但是科學家本人往往不承認而且堅持這種失誤。Langmuir將這種現象命名為病態科學。

也許并不是所有人都贊同病態科學的提法,但是科學家個人的心理狀態會影響其所從事的研究工作,則是大家公認的事實。在醫學領域有一個著名的必須遵守的“雙盲”原則,就是為了避免測試者和被測試者主觀心理因素對研究過程的干擾。近年來,在筆者所熟悉的以純自然界為對象的粒子物理學研究中,也提出并認真注意實施雙盲原則的變種——單盲(blindness),即在一些稀有事例,蛉韁形⒆擁難芯恐校實驗精心設計,使數據處理者事先完全不知道所處理的數據中是否有真信號的出現。這種辦法的唯一目的就是屏蔽研究者的主觀心理狀態對研究結果的干擾。

從科學上看,氣候變化問題是研究難度極大的復雜問題。僅從實驗數據的處理角度看,研究者面對的是大量的數據,真實的微小信號完全淹沒在噪聲本底之中。正是這種情況下最容易得出研究者主觀期望得到的“結果”;因此,有經驗的科學家此時會特別謹慎。在這場變暖和反變暖的大爭論中,還沒有證據表明某某人的研究工作已進入“病態”。但是,已出現的一些跡象卻令人擔憂。例如,IPCC已經承認的冰川門事件、荷蘭海平面上漲事件等,都是因研究人員的錯誤字隆5是,為什么這些錯誤總是偏向“變暖”這一結論?還有,CO2濃度增加和地球氣溫升高,從IPCC一方研究得出的結論全是不利的結果,而NIPCC一方則全是有利的。真正科學的結論會是這樣嗎?又例如,NIPCC可以指出和批評IPCC一方不科學,甚至是錯誤的結論,但為什么要反對大力發展先進的節能技術和可再生能源技術,理由僅僅是因為它們太貴,有損廣大人群的利益?!

現在,IPCC宣稱已經注意到自己在工作程序中的失誤,并準備在第五份評估報告時加以改進。相信反變暖派一方的學者們也會更嚴謹地對待自己的研究。不過筆者以為,雙方都應該高度關注和提防病態科學的出現,具體說來,就是應該認真考慮在氣候問題的研究中如何引入和實現(至少部分實現)單盲(blindness)原則,防止研究者心理因素的干擾。

同樣重要的,是科學工作者工作的外部環境,因為這對工作者的心理也會產生巨大影響。社會公眾不應該對科學家施加有傾向性的壓力,既要尊重IPCC的科學觀點,也要尊重批評IPCC的科學觀點。筆者特別呼吁媒體:讓科學家自己來解決他們的爭論和分歧。我手上就有一份N年三月某著名報紙所發文章,大標題是《氣候變化評估權威性無可置疑》(暗指IPCC的評估報告)。這種明顯帶有以勢壓人嫌疑的文章不僅不會幫助解決問題,反而會添亂。

變暖派和反變暖派,IPCC和NIPCC都應該警惕病態科學的干擾!

(作者為中國科學院理論物理研究所研究員)